✅「自分史を書けば強みが見つかる」と思っていませんか?

自己分析の一環として「自分史」に取り組む方は少なくありません。

テンプレートを探したり、何となく過去をなぞってみたり…。

ですが、実はその方法では本当の自分は見えてきません。

結論から言うと、自分史は“なんでもわかる魔法のツール”ではありません。

ただし、ある1つの目的に使うと、非常に効果的なツールになります。

それは過去の経験が作り上げた、”あるべき自分像”を知る事です。

この記事では、

- あるべき自分像を知るメリット

- 90分でできる自分史の書き方

を解説します。

リクルーターとして300人以上の自己理解をサポートしてきた筆者が、自らも活用する方法論なのでぜひ参考にしてみてください。

自分史の本当の役割は「あるべき自分」を明らかにすること

強み、才能、価値観、やりたいことは、他の方法で見つけた方が効率的です。

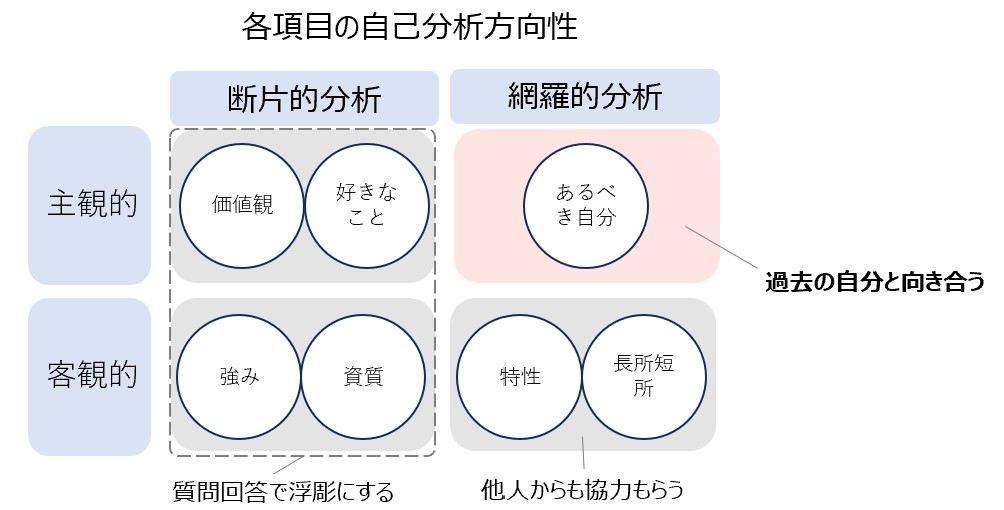

補足自分史を作るという行為は

1.主観的に

2.過去の自分をなぞる

という事です。

・資質/才能/長所・短所

➡これらは相対的なもの。主観的に振り返る”自分史”では見えてこない

・価値観/好きなこと/やりたい事

➡主観ではあるが、重要な部分だけ抜き出せる。(質問に答えていくスタイルが向いている)

見つけるべきは、

”自分で作り上げたレッテル”や”バイアス”の様なうまくコントロールしないと足かせとなるものです。

「あるべき自分」と「ありたき自分」の違い

まずは、自分の中にある2つの自分像を理解しましょう。

| 区分 | 定義 | 源泉 | 類義語 |

|---|---|---|---|

| ありたき自分 | 「こうありたい」と願う自分像 | 内発的 | 価値観 |

| あるべき自分 | 「こうあらねば」と感じてきた自分像 | 外発的 | 社会的自己 |

✅ 例えば、あなたのこの想い:

- 「自分は献身的に社会に貢献する」

- 「孤独でも結果を出し続ける」

これが“あるべき自分”です。

社会や環境の中で形作ってきた、自分の中の“ルール”や“レッテル”なのです。

自分史で”あるべき自分”を見つけるメリット

本当の自分が明確になる。

【ありたき自分 ⇔ あるべき自分】

あなたの中にある大切なこと、明確に切り分けられますか?

【情熱 ⇔ 執着】

【資質 ⇔ 悪い癖】

あなたの中にあるこれらの言葉も、明確に切り分けられますか?

例えば、面接を受けていても切り分けが十分でないと、

・「強みと言っているけど、そうかな?」

・「話が矛盾している」

・「一貫性がない」

と評価されてしまいます。

その”切り分け”をするために必要なものが、過去作り上げてきた社会的“あるべき自分”です。

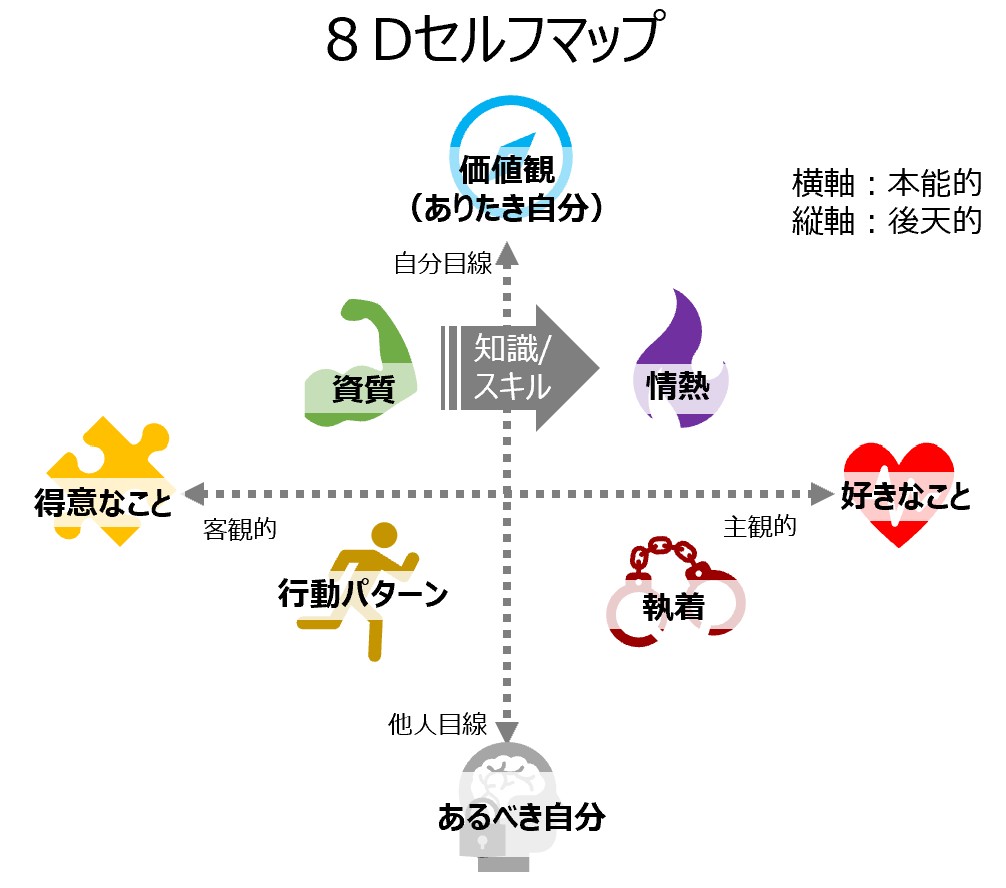

図式化すると下記の様になります。

このように、あるべき自分はその他の7つの項目と深く関連しています。

これを明確にすることで8つの項目の輪郭がはっきりとし、本当の自己理解ができます。

8Dセルフマップについては下記の記事で詳しく解説していますので、良ければ参考にしてください。

1.価値観が明確になる

- 価値観: 自分の内側から湧き出る「本当に大切にしたいこと」

- あるべき自分: 外的影響で「こうあるべき」と思い込んできたもの

実はこの2つを切り分けることは意識しないと非常に難しいものです。

理由は、共通点が多いからです。

【共通点】

・大切だと”思っている”事柄である

・過去の経験によってつくられる

・主観的である

ただ、明確な違いが1つだけあります。

【違い】

同じ”自分が大切に思っている事”でも

・価値観=内発的(自分の中から湧いてくる)

・あるべき自分=外発的(自分以外から動機付けされる)

です。これをはっきりと切り分けることで本当に大切なことが見つかります。

2.情熱と執着が明確になる

情熱: 自分が心からやりたいこと

執着: 他人の評価や承認欲求を満たすための思い込み

→ たとえば「起業したい」という気持ちが、本当に自分の情熱なのか、それとも「すごいと思われたい」執着なのかを区別できるようになります。

本来であれば、自分の中から湧き出るやりたい事=情熱に力を注ぐべきです。

ただ、執着が常に悪いわけではありません。

しっかりとコントロールする事で、情熱と相乗効果を持ったり、満足度を高めることができます。その意味でも、執着は排除するのではなく、それも自分であると理解する事が重要です。

3.資質と行動パターン(癖)が明確になる。

「これは自分の強みだ」と思っていた行動が、実は“あるべき自分”によって生まれた癖だった、ということもあります。

📝事例:

筆者も「誰にでも忖度せず意見を言える」が資質だと思っていましたが、実は

- 「一匹オオカミでいなければならない」

- 「成果で認められ続けねばならない」

という“あるべき自分”によって生まれた行動パターンでした。

このようにあるべき自分を知る事で、自分の本当の資質に気が付いたり、行動パターンをうまくコントロールする事ができるようになります。

90分でできる「あるべき自分」を見つける自分史ワーク

準備.PC、スマホではなく、白紙、ペンを用意する

✖ PCやスマホは非推奨です。

- 理由①: 矢印や補足が書きづらい(関連性の発見に不向き)

自分史では、過去の以外なエピソードが今につながっている事に気が付きます。 - 理由②: 全体を見渡せない

MiroやMuralの様に無限の広さの模造紙の様に使えるツールも増えていますが、やっぱりズームしたり引いたりしていると全体像は把握しずらいです。 - 理由③: デジタル保存だと赤裸々に書きにくい(心理的ハードル)

友人や家族に大してどう考えたか等赤裸々に書くことが重要です。

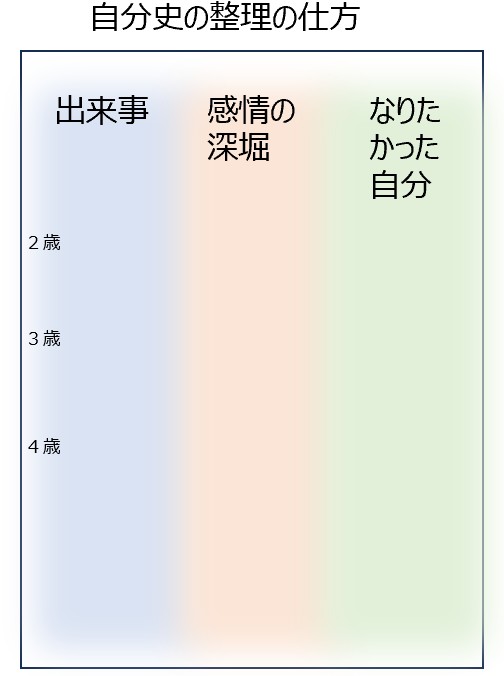

全体の進め方

良く、幼少期、小・中・高・大学などの枠が書いてあるテンプレートがありますが、枠は無い方が良いです。“頑張ったこと”、“学業”、“何を学んだか”なども全部いりません。

ただ、ゾーニングをしておくことをオススメします。

左:エピソード

真ん中:感情の”深堀”

右:どんな自分になりたかったのか

【基本的な進め方】

1.左から順に右に書いていく

2.書けることが無ければ無理に書かなくてもOK

3.次の出来事に進む

4.最後に一番右側の列を縦読みする

STEP1|エピソードを思い出す(左列)

人に見せるものではないので、詳細を書く必要はありません。

「あれの事か」と分かればOKですので箇条書きで覚えている事をキーワードベースで書いてください。

💡覚えている最も古い記憶から順に書いていく

一つの事を思い出すと「あんなこともあったな」と連鎖的に思い出せます。強い思い出ではなく、古い思い出から書き出しましょう。

💡良くやっていたことも書き出す

良くやっていたことには他者の影響を強く受ける場合が多いです。

STEP2|その時の感情や理由を深掘り(中央列)

「なぜ覚えているのか?」

「なぜその行動をとったのか?」

短くていいので、“当時の自分の気持ち”を率直に書いてみましょう。

💡深く考えずに正直に

幼少期の思い出であればあるほど、思考は短絡的です。その時の気持ちを正直に言語化する事で、こういう自分になりたかったのかも、という事が見えてきます。

例:トンボを良く素手で捕まえていた ➡ 親にすごいと言ってもらえたから

STEP3|なりたかった自分像を探る(右列)

- 「その時、どんな自分になりたかったのか?」

- 「何を認めてほしかったのか?」

ここで“あるべき自分”の原型が見えてきます。

💡すぐに書けなければ次のエピソードへ

ここは、真ん中がかけたら、すぐに書ける場合とそうでない場合があります。

複数の思い出と深堀が合って、初めて見えることもあるので、すぐに出てこなければ次の思い出に移ってください。

STEP4|縦に読んで“あるべき自分像”を見つける

右列を縦に読んでみましょう。

そこには、あなたが社会の中で形作ってきた「なぜ今の自分なのか」が浮かび上がっています。

💡補足:

右側にすべての情報が出ているとは限りません。

俯瞰してみると、書けずに飛ばした項目も、解釈できる事が良くあります。

この工程で、気づきをどんどんか書き込んでいきましょう。

💡

自分の現在の価値観や思考パターンを横に置いて、それらがどの経験に紐づいているか探すと、整理が進みます。

✍️まとめ

自分史を通じて見えてくるのは、あなたが無意識に背負ってきた「こうあるべき」という鎧です。

それは時に、あなたを守り、奮い立たせてきたものでもあります。

でも今、その鎧が重くなっているなら、

一度、脱いでみてもいいかも知れません。

「あるべき自分」は、あなたが過去の自分と真剣に向き合った証。

この「社会に適応しようとする中で形作ってきた自分像」を理解することで、

- 価値観

- 情熱(やりたいこと)

- 資質

といった、あなたの“本質的な自分”がよりクリアに浮かび上がります。

👣次のステップへ

関連記事はこちら:

- 🔍 価値観の見つけ方|人生の軸を言語化する7つの質問

👉 価値観を言語化する|人生の軸を見つける7つの質問 - 💡 本当の強みとは?|才能ではなく“ゲーム選び”で決まる理由

👉 「強み=才能じゃない|”どんなゲームで戦うか”で見つかる本当の強みとは? - 🧭 自己理解の全体像|8Dセルフマップで整理する本当の自分

👉完全図解|8つの視点で“本当の自分”を言語化する方法

コメント