「あなたの強みは何ですか?」

就活、転職、日々の仕事の中で何度も投げかけられるこの問いに、うまく答えられず立ち止まってしまった経験はありませんか?

「自分には特別な才能がないから…」

「スキルと言えるほどのものは無いし…」

──でも、安心してください。

“強み”は、才能やスキルの有無だけで決まるものではありません。

むしろ、多くの人が強みを言語化できないのは、「どんなゲームで戦っているのか」が曖昧だからです。

たとえば同じ料理でも、

「1時間で5品作る」ゲームなら“段取り力”が強みになり、

「時間無制限で究極の一皿を目指す」ゲームなら“探究心”や“美的センス”が強みになります。

つまり、強みは“あなたが取り組むゲームのルール”によって姿を変えるのです。

この記事では、

✔ 強みを言語化できない根本原因

✔ 「強みとは何か?」を構造的に解説

✔ あなた自身の強みを言語化する3ステップ

をわかりやすくお届けします。

300人以上の学生の自己理解を支援してきた筆者が、実体験をもとに体系化したメソッドです。

参考になれば幸いです。

強みとは「どんなゲームで戦うか」で決まる

突然ですが、サッカーというゲームを想像してください。

- 相手のゴールにボールを入れた回数を競う

- 手を使ってはいけない

- 11人のチームで戦う

このルールのもとで勝つためには、どんな強みが必要でしょうか?

→「チームワーク」「ポジショニング」「俊敏性」「キック精度」などが挙げられます。

逆にルールが無ければ何が強みになるかは分かりません。

つまり、強みとは「ゲームの定義」によって変わるということです。

私たちの生活も、すべて“ゲーム”として捉えることができます。

| ゲーム | ゲームの目的 | 成功の鍵(=強みの候補) |

|---|---|---|

| 就活 | 限られた枠をめぐるポテンシャル競争 | ポテンシャル/伝える力 |

| 転職 | 実績と適応力でより良い舞台を獲得 | 実績/再現性/適応力 |

| アパレル事業 | 顧客の共感を奪い合う競争 | 感性を捉える力/在庫管理/世界観の構築 |

| ジェンガ | 「崩さず積み上げる」繊細な戦い | 慎重さ/観察力/器用さ |

どんなゲームかは人によっても変わる。

もしくは、価値観によって変わると言っても良いでしょう。

例えば、料理ひとつとっても「ゲームの定義」は人によって異なります。

- Aさん:1時間で5品作る→効率と段取りが強み

- Bさん:時間無制限で最高の一皿を作る→探究心と完成度が強み

大事なのは、「その行為が、どんなゲームで、何を目的としているのか?」を自分の中で明確にすることです。

ここを定義しないと、自分の強みは永遠にぼやけたままになってしまいます。

3要素で理解する「強み」|ゲームで勝つための武器

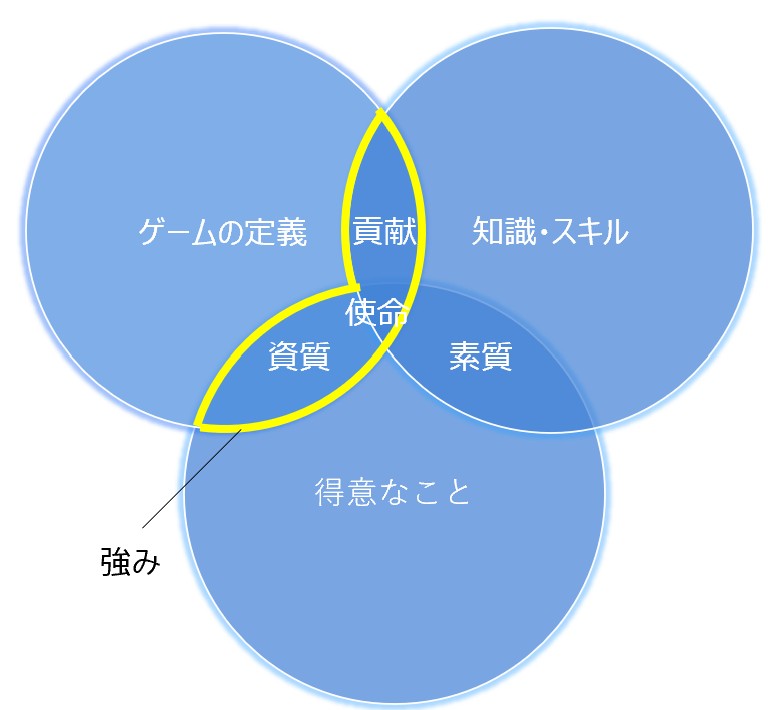

強みは3つの「ゲーム定義」「知識・スキル」「得意なこと」の3要素で表現する事ができます。

強み=ゲームの定義×得意なこと

もしくは

強み=ゲームの定義×知識・スキル

のいずれか

① 得意なこと

努力せずに成果が出る、自然とやってしまう思考・行動パターン

- 物事をロジカルに考える

- 抽象から本質を掴むのが得意

- アイデアが浮かんだら即行動

- 調べずにはいられない

※本人にとっては「当たり前」すぎて見落とされがちです。

② 知識・スキル

後天的に身につけた、誰でも習得可能な能力

- マーケティング

- 資料作成やプレゼン

- 営業や交渉術

- プログラミング

- 資格や語学 など

※これ単体では“技術者”にはなれても、“強み”とは言い切れません。

③ ゲーム定義

挑もうとしているゲームは

「誰と」「何を奪い合い」「どうなれば勝利が確定するのか」「違反行為はなにか」

これが明確になることで、得意なことやスキルが“武器”として機能するようになります。

強みを言語化する3つのステップ

ステップ1|自分の得意なことを知る

まずは自分の得意なことを知る事が重要です。

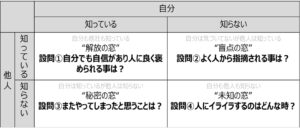

ジョハリの窓に沿って4つの質問を用意しました。

- 自信があり、よく褒められることは?

- 良く指摘されることは?それを資質として言い換えるとなに?

- またやってしまった…と思うことは?特性として解釈しなおすとなに?

- つい人にイライラしてしまうことは?そこから、自分が自然とできている事はなに?

詳しくは下記の記事で解説していますので良ければ参考にしてください。

長所・短所・強みとの違い|“得意なこと”を見つける4つの質問

ステップ2|ゲームを定義する 3つの視点あなたが強みを発揮したい「文脈=ゲーム」を明確にします。

明確にすべき3要素:

- 何をめぐって争っているのか?(目的)

- どうなれば勝ちか?(勝利条件)

- 勝つための鍵は何か?(成功要因)

この3つの要素をしっかりと意識する事が重要です。

また、どのレイヤーのゲームを考えるかという事も重要です。

特定の業界で活躍したいのであればその業界はどんなゲームを戦っているのかを言語化しましょう。

ただ、もっと大きな”あなたの人生はどんなゲームなのか”というレイヤーでのゲームを定義する事も重要です。

ステップ3|得意なこととスキルで「勝ち筋」を描く

最後に、自分の得意なこと・スキルの中から、成功の鍵と合致する要素だけを選んで戦略化します。

すべての要因に対応する必要はありません。

苦手な分野はあえて捨てる。これも戦略です。

まとめ|「強み」とは、ゲームを定義した先にある

強みとは、生まれつきの才能でも、スキルそのものでもありません。

自分がどんなゲームで戦いたいかを定義したとき、初めて「強み」は浮かび上がります。

あなたの人生のゲームは、どんなゲームですか?

価値観を羅針盤に、得意なことやスキルを武器にして、

意味ある成果を取りにいく。

そんなゲームを定義した瞬間から、あなたの強みは最大化されていきます。

👉自己理解の全体像を知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

👉価値観を明確にしたい方はこちらの記事も参考にしてください

✉ブログコメント欄でご感想・ご質問お待ちしています。

コメント