「ストック型の副業で、働かずに稼ぎたい」

──そんな理想を抱いていませんか?

ストック型ビジネスは魅力的です。しかし、それにこだわりすぎると、副業やスモールビジネスはうまくいきません。

この記事では、ストック型ビジネスにこだわりすぎて最初の一歩が踏み出せない人に向けて、「ビジネスはストックかフローかの二元論ではなく、“構造として設計できる”ものである」ことを、実例とともに解説していきます。

独自メソッドによって多くの特許を発明してきたエンジニアであり、事業企画開発のプロでもある筆者が、事業”設計”の考え方をお伝えします。

👉 「フローかストックか」は“要素”であり、“デザイン可能”なものにすぎない

この記事を読むことで、フロー型を起点にしても、自分らしくストック要素を積み上げる道筋が見えてきます。

フロー型とストック型の一般的な定義と矛盾

まずは一般的な定義を確認しましょう。

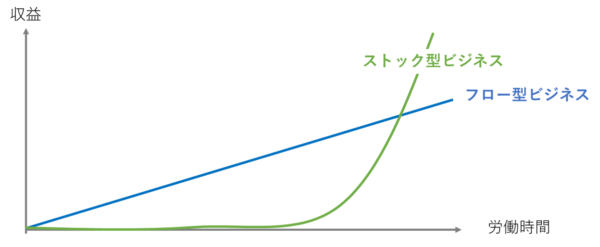

- フロー型ビジネス:一度の労働や販売行為で報酬を得るビジネスモデル。

例)アルバイト、請負仕事、モノの単発販売など - ストック型ビジネス:仕組みや資産が継続して収益を生むビジネスモデル。

例)不動産収入、サブスクサービス、配信型コンテンツなど

このように、収益の形態によって分類されますが、注意すべきは「このビジネスは100%ストック型」「これは完全にフロー型」と明確に区切ることが非常に難しいという点です。

多くのビジネスは、ストックとフローの“要素”を複合的に持っているからです。

ブログはフロー?ストック?

たとえばブログ。

よく「ブログはストック型ビジネス」と言われます。理由は、自分が書いた記事が資産となり、寝ている間でも収益を生むからです。たしかに、記事がGoogle検索に残り続け、アフィリエイトや広告収益を得られる構造は“ストック的”に見えます。

しかし、よく考えると、アフィリエイト収益は「読者が商品を購入したときに一度だけ発生する」もの。つまりこれはフロー収益に分類されるのです。

ではなぜストック型と呼ばれるのでしょうか?

答えは、「自分の書いた記事が、仕組みとして収益を生み続けるから」です。

この構造の本質を捉えると、「フロー or ストック」は収益の分類ではなく、「誰が/何が、どのようにして継続的に価値を生み出すのか」という収益源のデザインに関する考え方なのだと分かってきます。

収益をデザインする3つの型

アルバイトは究極のフロービジネス

最も象徴的なフロービジネスの例は「アルバイト」です。

- 働いた時間に応じて、時給が支払われる

- 自分の身体と時間が唯一の収益源 ➡上限が存在する

- 労働を止めれば収益も止まる

この構造は極めて単純で、成果と収益の因果関係が明確です。副業としてもすぐに収益化できるメリットはありますが、スケーラビリティ(拡張性)はゼロです。

逆に言えば、「働けば確実に収益が得られる」という安心感もあるのがフロービジネスです。

資産運用は象徴的なストック型

一方で「資産運用」は、働かずしてお金が増えるストック型の代表です。

- 自分のお金が働いて利益を生む

- 一度仕組みを構築すれば、定期的に収益が得られる

- 時間が経つほど複利が効き、成果が拡大する

しかしこの構造は、収益が上がるまでに時間がかかるという欠点もあります。資産の仕組みは“最初に結果が出ない”のが特徴。貯金と同じく、地道な積み上げが求められます。

すなわち個人単位の労働時間で見たときには下記の様になります。

ブログやYouTubeは「複合型ビジネス」

「ストックかフローか、どちらかを選ばなければいけない」と考える人が多いですが、実際のスモールビジネスの多くはその“中間”です。

たとえば、ブログ、YouTube、メルマガなどは「ストックビジネス寄り」に見えますが、実際には以下のような“フロー要素”も含んでいます。

- コンテンツ制作は自分の労働(フロー)

- 過去記事や動画が収益を生む(ストック)

- トレンドを追わなければ成果が鈍化する(フロー)

筆者自身もブログ運営をしていますが、記事を1本仕上げるには数時間~数日かかることもあります。その労働は一見フロー型ですが、公開した記事が半年・1年後も検索流入を生み続けると、明らかに“資産”として機能します。

つまり、フローとストックは相反するものではなく、掛け合わせることが可能な要素だということです。

「ストック=楽に稼げる」という幻想

ここで大切なのは、ストック型に幻想を抱きすぎないことです。

ブログ、YouTube、資産運用、どれも「放置しててもお金が入る」ように見えますが、それは「初期に膨大な労力と試行錯誤を注ぎ込んだ後」に成立する話です。

ブログで言えば、100記事以上の投稿、SEO戦略、CV導線の構築…そのすべてがあって初めて「資産」としての働きを始めます。だから、ストック型の収益は「後払い」なのです。

一方、フロー型は「即金性」はあるが、資産性は低い。ストック型は「資産性」はあるが、即金性は低い。だから、理想は両輪をバランスよく設計していくことが重要です。

「ブログは資産になるから、まずは収益ゼロでも1年頑張ろう」

「YouTubeは不労所得になるから、今は収益がなくても投稿しよう」

この考え方自体は間違っていません。しかし、最初の収益ゼロの状態に耐えられず、3ヶ月でやめてしまう人が後を絶ちません。また、フロー型の実践を避け、「資産を作ってから動く」という順序にこだわりすぎると、いつまでも実績が積み上がりません。

フロー寄りビジネスの“ストック化”戦略

スキル販売、コンサルティング、物販といった「フロー寄りのビジネス」も、設計次第でストック要素を強く持たせることができます。

たとえば、あなたがハンドメイドアクセサリーを販売しているとしましょう。これは一見すると、物販=フロービジネスに見えます。しかし以下のように設計を変えることで、ストック要素を組み込むことができます。

①定期便の導入でストック要素を強化

毎月1回、季節に合わせたアクセサリーが届く「サブスクリプションボックス」を設計する。これは「顧客が離脱しない限り、継続的に収益が入る=ストック型」に近づきます。

②SNSでの「仕組み化」もストック要素

Instagramで投稿した過去の作品に今でもいいねや購入希望のコメントが来る。これは、投稿=資産として機能している証拠です。

フローをやりきる事でストックが見えてくる

実は、初期段階ではフロービジネスを徹底的にやり切った人ほど、ストック型にスムーズに移行できるという側面もあります。理由は以下の通りです。

- 顧客の悩みを直に知ることができる

- どの導線が刺さるか(売れるか)が体感としてわかる

- 商品やサービスの改善点が明確になる

- 自分の工数を削減したいという欲求が生まれる

たとえば、スキル販売(フロー型)を続けていると同じような問い合わせが多い」「この説明は何度もしている」という課題に直面します。

そこから自然と「動画マニュアルにしよう」「講座にしよう」「自動化しよう」という思考が芽生える。

つまり、フローで経験を積むことが、ストック型に進化するきっかけになるのです。

まとめ

フロー型とストック型の違いは、単なる「収益の形式」ではなく、「どこに自分の労力が必要か」という設計思想の違いです。

✔ ストック=仕組みが働く構造

✔ フロー=自分が働く構造

とはいえ、完全に分離されているわけではなく、ほとんどのビジネスはその中間に存在します。

重要なのは、

- 自分の強みやリソースに合った形で始めること

- 成長に合わせてストック要素を追加していくこと

- 収益構造は「設計」できるという視点を持つこと

この考え方があれば、「ストックじゃないから意味がない」といった極端な思考に陥ることなく、一歩ずつ着実に前進できます。

今、目の前にある小さな一歩から、あなた自身の「ストック構造」を築いていきましょう。

コメント